L’esprit de Bandung et l’UNDROP

Discours de Shalmali Guttal prononcé lors de la discussion publique : Commémoration des 70 ans de la Conférence Asie-Afrique, le 29 avril 2025. Shalmali Guttal est membre du Groupe de travail de l’ONU sur l’UNDROP.

Il fait partie d’une série de publications marquant le 70e anniversaire de la conférence de Bandung de 1955. Tournant dans la solidarité anticoloniale et Sud-Sud, l’héritage de Bandung perdure dans les luttes mondiales d’aujourd’hui pour la justice et l’autodétermination. Vous pouvez lire le reste de la série, en anglais, ici.

Bonjour à toutes et tous. Je suis Shalmali Guttal. Je suis membre du Groupe de travail sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Je me joins à vous depuis l’Inde.

La Déclaration des Nations unies sur le droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) et l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) en 2018. Le Groupe de travail chargé de sa mise en œuvre a été créé en avril 2024.

Pour moi, c’est un double honneur d’être invitée à prendre la parole lors de cet événement commémoratif en Indonésie, dont les dirigeants ont donné naissance et permis la tenue de la Conférence Asie-Afrique à Bandung en 1955, et de l’UNDROP plusieurs décennies plus tard. J’aimerais souligner certains parallèles importants entre ces deux événements.

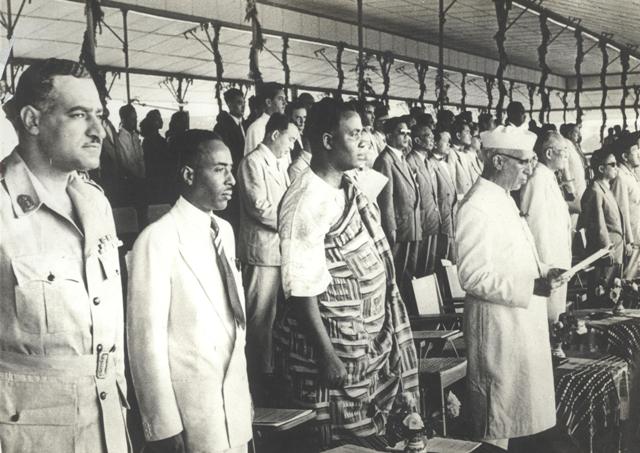

C’est un dirigeant indonésien, Ali Sastroamidjojo, qui a proposé une conférence des dirigeants des pays nouvellement décolonisés d’Asie et d’Afrique. Après une réunion de planification à Bogor en décembre 1954, a donc eu lieu la conférence Asie-Afrique de Bandung du 18 au 24 avril 1955. La conférence de Bandung a donné naissance au Mouvement des non-alignés, à la création du G77 et à de nouvelles sensibilités en matière de solidarité et de coopération Sud-Sud dans toutes les régions du Sud.

Et c’est un dirigeant indonésien, Henry Saragih, de la Fédération des paysans indonésiens (Serikat Petani Indonesia, SPI), qui a lancé au début des années 1990 les discussions avec les mouvements sociaux et les organisations de la société civile sur l’importance d’articuler, de réaliser et de défendre les droits des paysans. Ces discussions se sont intensifiées au sein de La Via Campesina (LVC) au cours des années suivantes et ont abouti à une charte sur les droits des paysan-nes rédigée par SPI en 2002, puis à une déclaration plus large sur les droits des paysans rédigée collectivement avec d’autres organisations membres de LVC. Cette charte a été ensuite présentée par LVC au Conseil des droits de l’homme des Nations unies en août 2008.

À partir de 2008, SPI et LVC ont noué des alliances avec de nombreux autres mouvements sociaux, avec des organisations de la société civile, des experts en droits humains et des États membres des Nations unies du Sud Global. Après une période d’intenses négociations au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies de 2013 à 2018, l’UNDROP a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme et entérinée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018.

L’UNDROP est considérée comme une « Déclaration des Nations Unies » après avoir été approuvée par les Nations Unies, mais elle reste avant tout une « déclaration de droits des paysan-nes ». Ce ne sont pas les États qui ont lancé le processus, mais les paysan-nes eux-mêmes, avec le soutien de leurs organisations représentatives. Et ce ne sont pas les États qui ont façonné son contenu, mais les paysans, sur la base de leur connaissance et de leur expérience directe de la discrimination, de l’oppression et de l’exclusion sociale dont elles et ils ont été et sont victimes. Ceci est évident quand l’on constate l’inclusion dans l’UNDROP de la souveraineté alimentaire, de l’agroécologie, de la régulation des marchés, des droits des femmes rurales, des droits aux semences et à la biodiversité, des droits à la terre, à l’eau et aux ressources naturelles, de la protection des travailleurs ruraux et migrants quel que soit leur statut, du droit à la participation, des droits à la justice et de nombreux autres droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels.

Le Groupe de travail sur l’UNDROP rend hommage à tous les mouvements sociaux qui ont participé au processus de négociation de la Déclaration pour leur détermination et leur clairvoyance. La Déclaration n’aurait pas vu le jour sans leur engagement inébranlable en faveur de la réalisation égale et effective des droits humains et des libertés fondamentales de toutes les personnes et groupes qui vivent et travaillent dans les zones rurales. C’est dans cet esprit que le groupe de travail a élu sa première Présidente-rapporteuse, Mme Geneviève Savigny, elle-même paysanne, qui a été étroitement impliquée dans les négociations qui ont abouti à l’adoption de l’UNDROP.

Tout comme les 29 nations indépendantes représentées à la Conférence de Bandung en 1955 constituaient plus de la moitié de la population mondiale, les détenteurs de droits de l’UNDROP constituent également plus de la moitié de la population mondiale : il s’agit des paysan-nes, des pêcheur-euses, des peuples autochtones, des peuples des forêts, des éleveurs, des peuples ruraux nomades, des travailleur-euses ruraux-ales et migrant-es des systèmes agricoles et alimentaires, des femmes rurales et de leurs familles. L’article 1 de l’UNDROP expose l’étendue et la diversité des détenteurs de droits de l’UNDROP. Les femmes rurales sont mises en évidence comme étant celles qui sont confrontées à une discrimination persistante et intersectionnelle et à des violations de leurs droits.

L’« esprit de Bandung » est devenu – et reste à ce jour – une bannière pour les idéaux de l’anticolonialisme, de l’anti-impérialisme, de la paix, de la souveraineté, de l’autodétermination, de la solidarité et de la coopération Sud-Sud pour construire des économies nationales robustes basées sur l’égalité, la justice et la dignité de tous les peuples.

Ces idéaux n’ont pas été imaginés par les chefs d’État qui ont participé à la conférence de Bandung ; ils sont nés et ont été façonnés par les luttes des peuples d’Asie et d’Afrique, qui ont été à l’avant-garde des combats pour la libération du colonialisme et la résistance à l’impérialisme, et qui ont donné leur vie pour la liberté. Il s’agissait de paysan-nes, de peuples autochotnes, de pêcheur-euses, d’ouvrier-ères et de classes populaires, d’intellectuels, de femmes issues de classes et de milieux divers, de commerçants locaux, d’avocat-es et de bien d’autres encore.

Les héros de l’esprit de Bandung n’étaient malheureusement pas présents à la conférence de Bandung en 1955. Les femmes étaient notablement absentes, même parmi les dirigeants, alors qu’elles étaient nombreuses à être aux avant-postes des luttes pour la liberté dans leur pays. Il est encore plus regrettable que les décennies qui ont suivi Bandung n’aient pas apporté la paix, la libération du colonialisme et l’autodétermination à tout le monde. Dans de nombreux pays, les avantages de la libération et de l’indépendance n’ont profité qu’à certaines classes, castes, races, ethnies et religions, les femmes étant généralement laissées-pour-compte.

Lorsque les anciennes puissances colonisatrices se sont regroupées au cours des décennies suivantes, l’esprit de Bandung a été sapé par la diabolisation et la persécution politiques, la criminalisation des idéologies de libération et la militarisation de la dette, du commerce et d’autres politiques économiques et financières qui ont recréé les structures mondiales du colonialisme, de l’impérialisme et de l’esclavagisme.

Les idéaux de Bandung concernant la coopération entre l’Asie et l’Afrique en matière d’agriculture, de développement rural, de partage des technologies et d’industrialisation ont été abandonnés. Les modèles de développement nationaux ont été bouleversés par le néolibéralisme et l’expansion du pouvoir des entreprises transnationales dans l’économie, la finance et la gouvernance. Les pays du Sud se sont à nouveau regroupés au sein des BRICS et de formations régionales, mais la concurrence a remplacé la coopération et la solidarité. Les dix principes de Bandung ont été capturés et réinterprétés sur la base d’intérêts géopolitiques et géoéconomiques.

Faire revivre l’esprit de Bandung dans le contexte actuel exige d’accorder une attention urgente à des priorités de longue date : la réforme agraire et les droits des classes ouvrières rurales à la terre, à l’eau et aux territoires ; la souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation et à la nutrition ; un emploi stable et sûr et les droits des travailleurs ; la protection sociale et un accès sûr aux biens et services essentiels ; des systèmes économiques et politiques qui servent et répondent aux besoins des populations vulnérables et qui s’attaquent aux conditions structurelles de la vulnérabilité afin d’empêcher la réapparition des cercles vicieux de la pauvreté et du manque ; la protection de l’environnement, des écosystèmes et de la biodiversité ; la lutte contre la dette et le changement climatique par le biais des principes de justice et de responsabilité historique ; le démantèlement des structures de discrimination historique entre les races, les sexes et les ethnies ; et la fin du colonialisme de peuplement et de l’extractivisme qui continuent à déposséder les populations.

L’UNDROP et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits humains sont des outils importants pour reconstruire l’esprit de Bandung dans le contexte politique, économique et environnemental actuel. Alors que le multilatéralisme lui-même vacille sous la pression des « parties prenantes multiples » (multistakeholderism), des actions unilatérales d’une poignée de puissants et des alliances cyniques entre certains pays, l’architecture internationale des droits humains offre aux peuples du monde entier la possibilité de reconstruire un multilatéralisme des peuples fondé sur la justice, l’égalité, la non-discrimination, la paix, la dignité et l’autodétermination. L’UNDROP et les autres instruments relatifs aux humains peuvent servir de repères éthiques et de critères pour évaluer les lois, les politiques, les accords, les institutions et les actions aux niveaux national, régional et international.

Dans le contexte actuel, les classes laborieuses, les paysans et les petits producteurs de denrées alimentaires, les travailleurs, les peuples autochtones, les femmes, les étudiants, les journalistes, les avocats, les universitaires, les parlementaires et les organisations de la société civile restent en première ligne des luttes pour la libération face aux crises multiples, en cascade et imbriquées de notre époque : la faim, la pauvreté, l’inégalité, le changement climatique, la perte de biodiversité, l’autoritarisme, l’occupation militaire et les conflits, la violence et l’injustice socioculturelles fondées sur le genre, et l’extractivisme.

Bien qu’ils soient persécutés par des régimes autoritaires, fascistes, patriarcaux et oligarchiques, les héros d’aujourd’hui, à l’instar de ceux qui se sont battus pour nous libérer de l’assujettissement et de la domination coloniale, n’abandonnent pas le terrain de la lutte. L’UNDROP et d’autres instruments relatifs aux droits humains rendent ces héros visibles, offrent des moyens de protéger leurs vies et leurs efforts, et fournissent une base pour faire revivre l’esprit de Bandung.

Pour nous, au sein du Groupe de travail, l’UNDROP constitue un nouveau point de départ, un changement de paradigme vers une société plus inclusive qui reconnaît et valorise la contribution essentielle des paysans et des personnes travaillant dans les zones rurales dans la lutte contre la pauvreté, la faim, l’exploitation et la persécution sous toutes leurs formes et dimensions ; à la protection de l’environnement naturel contre la pollution et la dégradation ; à l’entretien et à la régénération de la biodiversité cruciale pour le maintien de la vie ; au progrès économique et social de nos sociétés ; et à la réalisation de sociétés pacifiques, justes et inclusives où les droits de chacun sont protégés de manière égale.

Au nom du Groupe de travail de l’UNDROP, j’invite les gouvernements, les mouvements sociaux, la société civile, les universitaires, les parlementaires et tous celles et ceux qui sont attachés à l’égalité, à la justice, à la paix, à la dignité, aux droits humains et à l’autodétermination, à se joindre à nous pour mettre en œuvre l’UNDROP.